緑の機能の貨幣価値を測る研究 人間環境大学 江口則和 准教授にインタビュー

樹木が持つ機能の貨幣価値を調べる研究を行っている

人間環境大学の江口則和准教授にインタビューをしました。

貨幣価値を測るとは、いったいどのような研究なのか?なぜ始めたのか?

その研究によって何が得られるのか?

研究の意義や、その先の夢について、江口准教授は語ります。

江口先生について

TERRARIUM編集部:インタビューを引き受けてくださりありがとうございます。読者の方に向けて、簡単に江口先生の自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。

江口准教授:私は学生時代、北海道大学農学部及び大学院農学研究科(現大学院農学院)で学びました。そこで、地球環境の変化が森林や樹木の生理的な特徴にどのような影響を与えるか、ということについて研究し、博士号を取得しました。

卒業後、当初は研究職を目指していましたが、地域の人々の暮らしに直接貢献できる点や、森林・林業に関する研究業務にも取り組める点に魅力を感じ、地方公務員を目指すことにしました。そして、様々な縁もあって愛知県庁の林学職に就くことになりました。

入庁して数年後、念願の研究業務に携わることになりました。ただし、県庁の研究職は自身の専門に関係する研究を実施できるとは限りません。

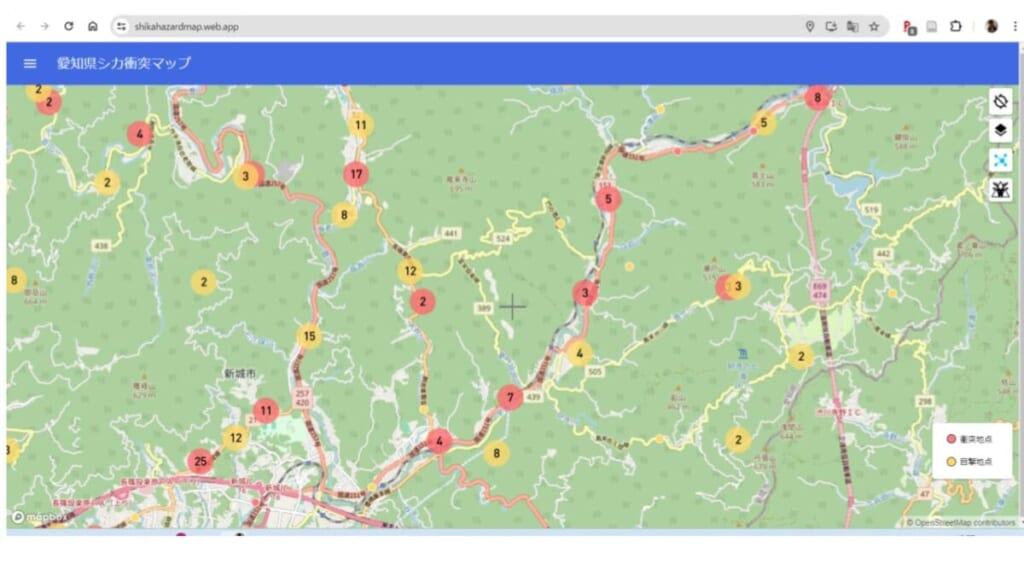

県民の要望から、これまで全く取り組んだことのないシカ害対策の研究などを行うことになりました。試行錯誤の連続でしたが、獣害に取り組まれている地域のNPO法人(穂の国森林探偵事務所、NPO愛猟)や、地理情報システムを開発されている企業(株式会社マップクエスト)、国の研究機関(国研 森林総合研究所)などと連携して、スマートフォンを用いた様々なシカ害対策webアプリの開発を行いました。

具体的には、一般市民の方からのシカ目撃情報を収集するアプリ、シカ出現予測を行うアプリ、シカとの交通事故を防ぐためのアプリを開発し、現在無料で公開しています。

参考:

・シカ情報マップ(シカ目撃や森林被害の報告、報告された情報の閲覧):https://shikadoko.animalenq.jp

・やるシカない!(愛知県を対象としたシカの出現予測マップ):https://yarushikanai.jp

・愛知県シカ衝突マップ(愛知県を対象としたシカとの衝突事故対策マップ):https://shikahazardmap.web.app

その後、行政職へ異動になりましたが、これまでのキャリアや研究成果に興味を持っていただいたことから、研究でつながりのあった愛知県岡崎市にある人間環境大学(https://www.uhe.ac.jp/)の動物生態学を専門とする先生から、一緒に働かないかとお声がけいただきました。

元々の希望が研究者になることだったので、このチャンスを逃すまいと決心し、思い切って大学教員に挑戦することにしました。

現在は、地域社会や地域住民のために役立つことを意識しながら、地域の森林や緑地を守るための研究に取り組んでいます。具体的には、シカ被害対策の研究を続けるほか、ドローンを利用した森林調査や、樹木の持つ生態系機能を貨幣価値に評価する研究などを行っています。

樹木が持つ機能の貨幣価値を測るi-Tree Ecoとは?

TERRARIUM編集部:江口先生は愛知県岡崎市内の公園樹木の貨幣価値をi-Tree Ecoを用いて算出する研究をされているそうですが、i-Tree Ecoについて簡単にお教えいただけますでしょうか。

江口准教授:i-Tree Eco(https://www.itreetools.org/tools/i-tree-eco)とは、樹木の様々な機能を貨幣価値として算出する米国で開発されたシステムです。樹木には木材やバイオマスとしての価値だけでなく、二酸化炭素を吸収したり、大気汚染物質を吸着して空気をきれいにしたり、雨水の流出を防いだりするなど、さまざまな価値があります。

多くの方が、このような価値を持つ森林や樹木が大切だと認識されていると思います。しかし、いったいどれくらいの価値があるのか、具体的な数字で示すのは難しいですよね。その価値を、金額として分かりやすく示してくれるのがi-Tree Ecoです。それぞれの土地で樹木の価値を金額で示すことができれば、例えば公共工事で樹木の植え替えを検討する際に、その費用が妥当かどうか説明するのに役立ちます。

つまり、i-Tree Ecoを使えば、緑地整備の費用対効果を簡単に評価することができます。

i-Tree Ecoの研究をはじめたきっかけ

TERRARIUM編集部:先生がこの研究を始めたきっかけは何だったのでしょうか?

江口准教授:現在所属している研究室の前任の方がi-Tree Ecoの研究を始めようとされていました。その方から「一緒にやろう」と声をかけていただいたこと、さらに当時の卒論生がi-Tree Ecoに取り組もうとしていたことがきっかけです。

樹木を木材価格以外の新たな価値で評価できるかもしれない、という点に魅力を感じました。また、i-Tree Ecoの国内での導入実績がまだ少なかったため、その実績を増やすことも重要だと考え、研究を始めることにしました。

さらに、もともと英語のマニュアルしかなかったことから、その卒論生を中心に、日本語のユーザーマニュアルの作成にも取り組みました。日本語版マニュアルは、i-Tree Eco公式のページに掲載していただけました。

参考:i-Tree Tools https://www.itreetools.org/support/resources-overview/i-tree-international/support-language

これまでの研究結果

TERRARIUM編集部:研究結果について、お教えいただけますと幸いです。

江口准教授:今回の研究では、公園樹木の貨幣価値を高める方法についてまとめました。この研究論文の結論は、貨幣価値を高めるための公園づくりのポイントは「緑の被覆を高めること」と「植栽木の多様性を高めること」です。

つまり、公園樹木の貨幣価値を高めるためには、大きなサイズの樹木や葉面積の大きな樹木を複数種植えることが重要です。

今回は生物多様性の貨幣価値までは評価できていませんが、さまざまな種類の樹木があることで、さまざまな虫や鳥も集まり、地域住民にとっても自然豊かな公園になると考えられます。

論文:https://okazaki-dk.com/docs/chiiki20/chiiki20_5.pdf

TERRARIUM編集部:研究を進める上で、最も苦労した点は何でしょうか?

江口准教授:i-Tree Ecoに興味を持った学生とともに、その後、様々な場所で樹木のサイズ測定を行っています。特に公園樹木や街路樹の調査では、人目につく場所で大きな測定器具を持って調査します。

夏の暑い中、通行人から怪しい目で見られながらの調査は、なかなか心に応えます(笑)。

「お兄ちゃん、お姉ちゃんたち、何してるの?」と声をかけられることもありました。それはそれで楽しいですけどね。

山村地域の人々の幸せにつながる研究を目指す

TERRARIUM編集部:この研究結果を踏まえて、今後どのような展開を考えていらっしゃいますでしょうか。

江口准教授:人工林を対象に、森林全体の貨幣価値をi-Tree Ecoで算出してみたいと考えています。ドローンの空中写真や航空機レーザーを利用すれば、対象区域の樹木をコンピューター上で3Dデータとして解析できます。森林全体をi-Tree Ecoで評価することで、新たな知見が得られるかもしれません。

森林所有者にしてみれば、所得税や相続税の負担がかかり、さらに木材の価値も高くないため、森林をお荷物と感じる方も少なくありません。その結果、所有者不明の森林も多く、各地で放置林が増えています。そのような状態では、森林の整備が進まず、二酸化炭素の吸収や山地災害の防止といった森林の機能も低下してしまいます。だからこそ、自身の所有する森林の価値を「見える化」することが大事だと考えています。

TERRARIUM編集部:研究を通して林業を営む方々に幸せになってもらいたいということでしょうか。

江口准教授:おっしゃるとおりです。今は人工林の話をしましたが、里の近くにある広葉樹林、いわゆる里山林でも、人が手入れしなくなったことで、ドングリの木が広範囲で枯れるなどの問題が生じています。人が森林に入らなくなった結果、シカやクマなどの野生動物の分布が拡大し、人と野生動物との間の軋轢も深刻になっています。

この問題の一つの原因は、森林に興味を持つ人が減ってしまったことだと考えています。「儲からない」といった価値のない森林には、誰も魅力を感じません。そのまま放置された結果、さらに不健全な森林となり、悪循環が生まれてしまいます。

この悪循環を断ち切るために、私は多くの人に、森林の魅力を感じてもらいたいと考えています。森林や樹木に新たな価値を示すこの研究が、悪循環を断ち切るきっかけになると信じて、研究を続けていきたいと思っています。

研究のやりがいは「あがき続けること」

TERRARIUM編集部:先生が研究を通じて感じているやりがいについて教えていただけますでしょうか。

江口准教授:研究成果を出すことで、夢の実現に向けて一歩一歩進んでいると実感できることです。こういうことを言うと「この人、青いな。」と思われるかもしれませんが、私の夢は、補助金なしで成り立つ林業を広げることです。

実は、国内林業は補助金にどっぷり依存した産業と言われています。補助金依存は、稼ぐための創意工夫やチャレンジ意欲が欠落することにつながります。健全な森林を未来へ繋げるためには、森林管理の要である林業を、若者にとっても魅力的なビジネスとして成り立たせ、林業の担い手を継続的に若返らせることが必要です。

このことが難しいのは百も承知です。しかし、誰かが「あがき続け」なければ、問題解決にはつながりません。

補助金をもらわなくても自走できる林業が広がるように、さまざまなアプローチの一つとして自分の研究が役立てばと思います。

今後を担う研究者へのメッセージ

TERRARIUM編集部:最後に、若手研究者や学生に向けて、研究を進める上でのアドバイスをいただけますと幸いです。

江口准教授:自分の経験から言えることですが、自身の専門分野の研究だけでなく、異分野の研究や業務に飛び込むことがとても重要だと感じました。

私はドラクエで育った世代なので、このような例えしか思いつきませんが、「戦士」だけを極めるのではなく、「魔法使い」も経験し、「魔法戦士」を目指すことを強くお勧めします。

そうすることで、研究技術が向上するだけでなく、これまで見えなかった視点、これまで得られなかった人脈が広がります。すると、競争相手の追従を許さない、オンリーワンのキャリアを築ける可能性が生まれます。ぜひ勇気を持って、自分の専門とは違う分野へ飛び込んでみてください!

お話を聞いた人のプロフィール

| 名前 | 江口則和 |

| 職位 | 准教授 |

| 所属組織 | 人間環境大学 環境科学部 フィールド生態学科 |